いはばしるたるみのうへのさわらびのもえいづるはるになりにけるかも

さわらび社 田中壽幸/2003創業、日本文化を要とした美術展企画開催。京都芸術大学芸術学部(歴史遺産)卒。東京銀座にてギャルリさわらび等画廊経営18年。その後、栃木に移住し、日本文化としての自然農を実践する一方、茨城、栃木の土蔵空間、美術館等で美術展企画開催。2021画集『藝術無限 櫻井陽司』発行。2023岡本太郎美術館等『顕神の夢』展協力、創業20周年記念展。2003開廊記念展は「櫻井陽司デッサン展」。「垂直ノ存在社」展、「たまふり」展、「不合理ゆえにわれ信ず」展、「まつり」展、「最古の国のフォルモロジー」展、「memento mori」展等企画。

御礼(「たまふり 巻之三」展を終えて)2025.2

文人の故郷、古河(こが、万葉集では許我)にて、はじめて開催されました弊さわらび社企画展にご来館いただき、また、御心をお寄せ戴きました皆様、誠にありがとうございました。

弊社としても画期となる企画展となり、これまでの銀座での18年間をはじめとした22年間を踏まえ、新たなる時代への扉を開くものとなりましたこと、心より御礼申し上げます。

誤解をおそれずにいうならば、いい絵、作品には、聖性と魔性があります。畏ろしく、そして、怖ろしい。

誰かの発見、評価や有名無名、履歴賞歴や肩書、メディア宣伝等々、外からの情報ではなく、内なる宇宙の目による発見、それは聖魔を統(す)べ、その発見自体が芸術であると考えます。

それは一輪の花にあり、田の水、炉火にあり、目前の今にあり、それを発見し制作する作者の内なる宇宙が、見る者のそれと共振する。それを感動と云い、ある種の狂氣とも謂えます。

名も知らない画家のデッサンとの出会いが、この世界に飛び込む直接的な最初の門(2003創業)でした。デッサンの線一本の力に感動しました。

その後、東日本大震災被災直後、周囲の「死」に関わらず「生」の光を放つ、蝋燭の灯を描いた小さな油絵に、ただ、言葉を失いました。第二の門(2011)でした。

そして、第三の門は今回の企画展の最中に、ふと、静かに、訪れました(2025)。お客様と作品との対話の合間、あわいに、これまでの企画展が一氣によみがえり、そして霧消するかの如き瞬間でした。

90以上生きて線一本引いて死のう、と、言った画家がいました。線一本とは、なんと悠遠で、そして、一瞬でありましょうか。時空を超えること、即ち、時空を真に生きること。

"われわれの一切はうまれつゝある。神も宇宙も、しんら万象のことごとくが常に生まれつつある"

この言葉は、弊社も微力ながら協力させて戴いた『顕神の夢』展(岡本太郎美術館他 2023~2024)でも絵画が展示された岡本天明、『日月神示』にあります。

三つの門はそれぞれが初心の門。そして、人間の根源的初心は神話にあります。初心即ち今であり、未来なり。今ここにこそ、イノチはあり、発見があり、歓喜があります。

弊社の名「さわらび」は、万葉集の歓喜の歌からとりました。

皆様のよろこびに満ちた日々を、今という神話に禱りつつ。

今後とも宜しくお願い申し上げます。

さわらび社 田中壽幸

令和7年2月18日

ギャルリさわらび開廊15周年記念展(2018)

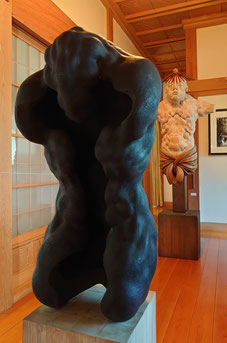

「不合理ゆえにわれ信ず」 櫻井陽司+東千賀+安彦講平

情熱(passion)に内包される受難(passion)。その深奥からこそ立ち上る新しい生命。passionという不合理を生きることで屹立せしもの。二人の画家と一人の造形作家にみるその垂直性は、いにしえと今とを結ぶいのちの往還を捉え、それ故に時代を経て清新さを失わない。芸術無限への道を灯す。「90以上生きて、線一本引いて死のう(櫻井陽司)」という愚直さ、不合理を抱擁することこそが、三者各々の情熱を支え、そしてそれ故にこそ、今という時代を生きる私共の魂の扉を叩く(田中壽幸)

※ 「不合理ゆえにわれ信ず」とは、2世紀カルタゴの神学者テルトゥリアヌスの言葉とされ、また、未完の大作『死霊』(しれい)で知られる埴谷雄高氏の著作名。安彦氏と東氏は埴谷氏と親交あり、安彦氏編集「夜光表現双書」の書名は埴谷氏直筆に拠る

画家 櫻井陽司/1915新潟生まれ。1928上京、油絵を始める。1946職場美術協議会結成。1952麻生三郎、吉岡憲推薦素描頒布会(発起人代表 職美協中央美術研究所 杉本鷹)。1957名古屋サカエ画廊個展、以後8回。1961歌誌「やまなみ」主催、宇都宮個展。1964愛知県美術館にて駒井哲郎と二人展。1965名古屋柏三屋個展、以後10回。1975東京サヱグサ画廊個展。1985紙舗直個展。1986-2000アートロベ個展。2000逝去。2003東京ギャルリさわらび個展、以後11回。2008愛知県美術館発行「木村定三コレクション 近現代美術」図録に作品掲載。2015愛知県美術館木村定三コレクション展

画家 東千賀/倉敷生まれ。桑沢デザイン研究所元専任教授(デッサン)。女子美術大学洋画専攻科卒業。初期の細密画から「夢十夜」「階段」「万象九相」「落下胎」の各連作など、死や滅びの現実を見つめることで生命との交感を希求する姿勢を持ち続けている。スルガ台画廊、シロタ画廊、紀伊国屋画廊企画展。1999作品集出版「夜光表現双書」。2008-2010グループ展「画刻展」お茶の水画廊、淡路町画廊。齣展会員。2012ギャルリさわらび個展、以後6回。2013、14年グループ展「始源へ」羽黒洞、ギャルリさわらび

造形作家 安彦講平/1936平泉生まれ。早稲田大学文学部芸術学科卒業。1968以来、東京・茨城の精神科病院にて「造形教室」主宰。1992以降、「“癒し”としての自己表現展」開催。2008「造形教室」での活動が映画「破片のきらめき 心の杖として鏡として」(高橋慎二監督)となり、フランスヴズール国際アジア映画祭にてドキュメンタリー映画最優秀賞受賞。著書に『“癒し”としての自己表現

精神病院での芸術活動、安彦講平と表現者たちの34年の軌跡』エイブル・アート・ジャパン編。共著に『アートフルアドボカシ― 生命の、美の、優しさの恢復 芸術とヘルスケアのハンドブック』等

秘展/垂直ノ存在社(2016)

「秘展」と題された展覧会は、ギャルリさわらびにて平成十五年(二〇〇三)及び二十一年(二〇〇九)の過去二回開催されました。この展覧会の題辞は、世阿弥の「秘すれば花」から採りましたが、此の度は其処に「垂直ノ存在社」という言葉を添えました。

《 歴史や神話、霊性、天地自然の悠久、死を想い死者達を想い、ふるさとを想い、生まれ来る者たち・・、そして夢を追い・・、其の垂直軸に、現実の人間世界が横溢する水平線が交叉する。目に見えるものの奥に秘む、見えざる垂直の存在。その交点に顕現する今この瞬間の生命。アルベルト・ジャコメッティの彫刻の垂直の屹立の崇高。アンドレ・マルローは那智滝や伊勢の古木に、メルロ・ポンティはセザンヌの絵画に垂直の存在を見、或いは、深源から上昇してくるものの更なる上方への導き・・芸術家はその仲介者と語ったパウル・クレー。芭蕉は、西行・宗祇・雪舟・利休に貫道するものは一なり、とした、その一筋の道。山中高木の狭間に独り立つ山櫻が、掌を広げるように梢を高く伸ばす清麗高雅にして剛毅な姿を想います。志高清遠。垂直に生きることで初めて、私共は今ここに在り、現実を見、真に死すことが出来るのではないか。其処から産み落とされる美が結ぶ垂直、永遠。「もっと遠くへ・・(ファン・ゴッホ)」。垂直ノ存在社。このやしろは、こもりく(隠国)の杜に在り、時が来れば早蕨(さわらび)のきざしの如くに顕現する。

※隠国も早蕨も万葉集に見ることができます。隠国は枕詞に使われ、隠れたる山々のこころの故里という印象です。早蕨は春の到来を告げる歓喜の象徴。伯夷・叔斉の故事や源氏物語などでは悲しみの象徴としても用いられ、早蕨という言葉には、いわば喜びとかなしみが同居しています。 》

見えるものの奥に秘された見えざる存在が、私共の今を生かしてくれています。秘されし隠されし「花」が顕現する時、その花の香とは如何に・・。

「秘展/垂直ノ存在社」、ご高覧くださいますようご案内申し上げます。

(平成二十六年三月十一日廊主記す)

[平成25年(2013)8月、ギャルリさわらび10周年記念「櫻井陽司デッサン展」ご案内文より]

名も知らぬ画家の作品との出会い、その感動を機に、平成15年(2003) 8月、銀座一丁目にある戦前のビル(旧銀座アパートメント)に画廊をオープンいたしました。大震災の日の邂逅を経て、今年、ギャルリさわらびは、開廊から10年目を迎えます。10周年記念展として、ギャルリさわらびの原点である「櫻井陽司デッサン展」を開催いたします。現代という大きな時代の転換期を見据え、新たな一歩を踏み出します。

これまで誠にありがとうございました。そしてこれからも、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

■感動、そして大震災での邂逅

一本の線の持っている力、生命、純んだかがやき、研ぎ澄まされた剣が一瞬にして敵を討つかのような緊張感、そして、あたたかさ。その画家の描いたデッサンは、理屈を超えて私の心に深い感動をもたらし、そのやまない感動が、10年前にギャルリさわらびを開廊する原動力となりました。

東日本大震災が起こった日、私は水戸在住でした。足の踏み場もなくなった家の中の壁に、かろうじて掛かっていた小さな蝋燭の油彩画に、はっとさせられました。知っているはずの絵が、全く別の絵に見えました。小さな蝋燭の炎は、煌々と燃え上がり、その時の尋常ではないかがやきに息をのみました。その光の一方、目の前のことに対して為す術もない自分の無力感と、身体の奥底から湧き起る何物か・・。様々な感覚が一気に押し寄せ、からだが震えるのを感じました。藝術の役割というもの、自ら為すべきことを、この時、否応無く直感させられる思いでした。

■画家 櫻井陽司について

デッサンと油彩画を描いた画家の名は、櫻井陽司(さくらいようし1915-2000)。新潟県生まれ。13歳で上京。絵は独学。85歳で亡くなるまで、絵筆と共に在り続けた人。

「万巻の書を読」み、「目茶苦茶にまっしぐらに勉強」し、「もっともっと感動」する。「頭の中にコンパスや定規があるような用意された絵」ではなく、「対象にぶつかって飛び散った血液のような絵」。「どんなはげしい絵でも静けさがなければだめだ」。「九十以上生きて、線一本引いて死のう」。櫻井氏の言葉に、その作品、生き方が顕現しています。小手先でこしらえるのではなく、やむにやまれぬ「血」が、結果として生み出したのが櫻井藝術です。合理主義、理性主義的なものに価値を置きがちな現代にあって、忘れていた大切なもの、かけがえのないものを想起させ、或いは、線一本のための無私の精神といった、藝術の根源に触れるであろうものを深く考えさせるのです。

櫻井氏は多くの画家を独学で学びましたが、中でも彫刻家のアルベルト・ジャコメッティ(1901-1966)と、「最後の文人画家」と言われる富岡鉄斎(1837-1924)は、重要な存在でした。二人の作品は、その時代が産み落としたものであると同時に、時を経ても新しい。櫻井氏の絵も、時代と格闘しながら、たった今描いたようなみずみずしさがあります。

「藝術は、趣味の問題ではない」と言ったジャコメッティと、「新しい画家に言ふて聞かしたい言葉は、"万巻の書を読み、万里の道を徂き、以て画祖をなす"と唯これだけぢや」という鉄斎の言葉が、櫻井氏の生き方、そして作品と重なって見えます。

桑沢デザイン研究所でデッサンの専任教授をされていた画家の東千賀氏は、櫻井氏の作品について「その迷いの無い筆線は、ハヤブサが空中で獲物を捕らえる時に一気に間を詰めるときの無駄の無い一線を思わせる。その全身的能力によって、一撃で獲物を丸ごと捕らえるような線。このような線は、絶えず鍛錬習練を繰り返した上に、描くという常に一度きりの勝負に身を挺してきた人によって、始めて生み出されるものだ」と述べています。

東氏は櫻井氏の作品と出会い、70歳代半ばにして大きく眼を開かされたと語っています。

現代は、危機の時代と言われます。生命のかがやきある藝術が、幾多の時代の危機においても、こころの拠り所となったことでしょう。「自分も捨て、何もすてて」、それからしか、本当に為すべきことは為せない。そのことを、櫻井氏が遺してくれた作品たちが、一本の線が、教えてくれているようです。

■櫻井陽司デッサン展―ギャルリさわらび10周年記念 2013年8月31日(土)~9月28日(土)

ギャルリさわらびは、画廊の原点である、「櫻井陽司デッサン展」に回帰します。そして、新しい10年に向けて、櫂を漕ぎ出したいと思います。

時代の申し子であると同時に、如何なる時代であろうと貫く光を宿した線。ギャルリさわらびは、その光を追い続けて参りたいとかんがえています。

デッサンとは、素描。もと、基本、根源。其れがあってはじめて、新しいいのち生まれる。

ギャルリさわらび 田中壽幸

「デッサンこそ最後迄の目的である すべてがデッサンにかゝっている」

櫻井陽司

いはばしるたるみのうへのさわらびのもえいづるはるになりにけるかも

(万葉集)

歴史は血、藝術は歌。